Grok适合中国用户吗?从中文体验看本地化水平(2025年7月)

自 Elon Musk 的 xAI 推出 Grok AI 以来,这款集对话、写作、图像生成与趋势分析于一体的智能助手,凭借其“有个性、有趣味”的风格在全球范围内获得广泛关注。2025年7月,Grok已正式支持包括简体中文在内的20多种语言,引发不少中国用户的兴趣和尝试。

但问题来了:**Grok真的适合中国用户吗?它的中文体验是否足够自然、本地化水平够高吗?**本文将从语言理解、输入输出表现、场景适配、内容习惯和技术可用性五个维度,评估Grok是否是中国用户值得长期使用的AI助手。

一、语言理解能力:中文语义掌握优于预期

Grok在中文语义识别方面的表现,比许多用户预期的要好。

✅ 表现亮点:

- 能理解主流网络热词(如“内卷”“摆烂”“上岸”等)

- 多轮对话中,上下文逻辑保持能力良好

- 支持不同语体风格,如正式、轻松、第一人称、营销语等

⚠️ 局限之处:

- 在一些较口语化或地域性表达中(如“打工人emo”类结构)仍偶有理解偏差

- 对中国语境中的文化隐喻、政治敏感词汇处理相对保守,略显模糊

结论: 基本日常使用已无语言障碍,中文理解力属于“实用级”,但仍有本地语境适配空间。

二、中文输出质量:自然流畅,可用于正式写作

在内容生成方面,Grok的中文输出语言流畅,几乎没有翻译腔,能自动调节语气与风格。

实测示例:

用户输入:“请写一段适合微信公众号推送的AI行业评论,语气正式,300字左右。”

Grok输出摘要:

“随着AIGC技术在内容生产、教育培训、医疗辅助等领域的深入落地,人工智能正逐渐从‘助手’转型为‘合作伙伴’。而如何规范AI能力边界、构建可控机制,成为未来发展的关键。作为新兴力量,国内外企业正加快模型优化与监管框架建设,以期实现人与AI的高效协同。”

✨ 语言结构合理,术语准确,用词自然,符合中文专业写作标准。

结论: 适合用于公众号、微博、小红书、知乎等平台的文字内容生产。

三、适配中国用户使用场景

Grok并不是为中国市场专门打造的AI助手,但其能力已涵盖很多中国用户的日常需求:

| 应用场景 | Grok适配情况 |

|---|---|

| 自媒体写作 | ✅ 高效生成中文文案,风格多样 |

| 职场报告/PPT写作 | ✅ 模板式输出+专业风格 |

| 学习与知识问答 | ✅ 中文回答准确,逻辑清晰 |

| 生活建议/社交互动 | ⚠️ 回答略偏通用,文化语境有待优化 |

| 图像生成(中文提示) | ✅ 支持简体中文指令生成图像 |

结论: 在内容创作与职场辅助方面非常适合中国用户,但在“接地气”式的日常互动中,仍不如本地模型自然。

四、本地化程度与限制

虽然Grok支持中文,但本地化仍处于“语言适配”阶段,并非深度本土化产品。

✅ 支持的方面:

- 简体/繁体自动识别

- 输入提示可用拼音、中文、英文混合

- 可模仿中文社交平台语气风格(如小红书、知乎)

❌ 限制/不足:

- 无法调用中国主流平台数据(如微博、知乎、百度)

- 不支持绑定微信、支付宝等国内生态工具

- 未内置本地化插件或专属中国内容模型

结论: Grok“能用中文,但不等于‘为中国场景量身定做’”,适合对接国际内容、或用于输出面向全球中文市场的内容创作。

五、使用门槛与访问方式

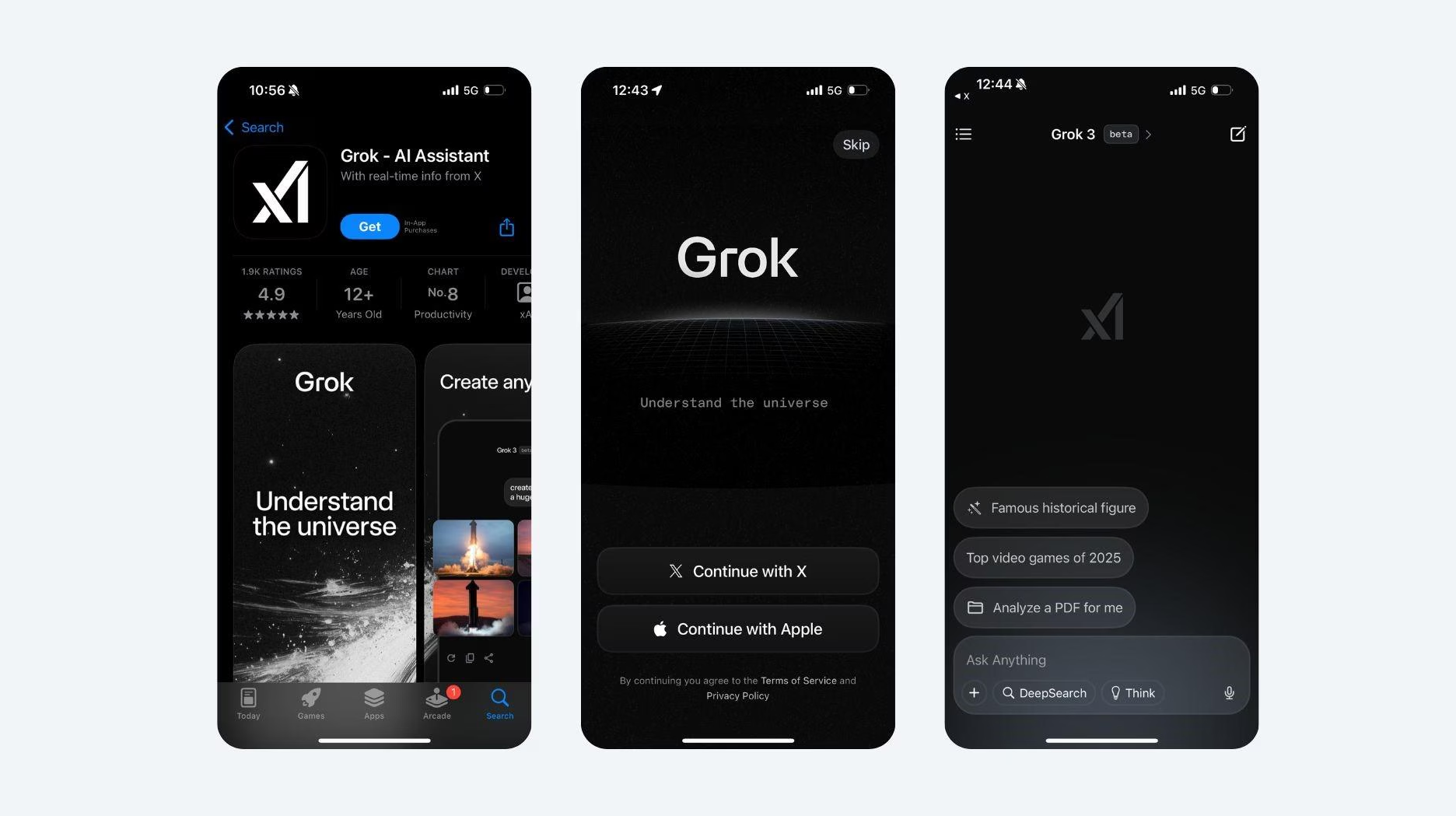

截至2025年7月,Grok需通过**X Premium+订阅(约16美元/月)**解锁使用,支持网页版与App内访问。

对于中国用户来说:

- 账号注册: 建议使用国际邮箱如Gmail

- 访问方式: 推荐配合VPN或国际网络环境使用,特别是在中国大陆地区

- 移动端体验: 中文语音输入、图片生成等功能在App中表现良好,适合碎片化使用场景

结语:中文用户可以放心用,但需明确定位

总体来看,Grok已具备成熟的中文理解与生成能力,适合内容创作者、职场用户、学习者进行高质量中文写作与信息整理。

不过,如果你希望它“完全替代中文原生AI”进行深度本地交互,目前尚不现实。

Grok是一个面向全球的AI产品,它对中文的支持足够实用,但更适合有一定“国际内容视角”的用户使用。在内容创作与跨文化表达上,它是一个值得信赖的助手。